第30回「けいはんな記念公園・水景園(紅葉狩り)」開催しました。2025年11月29日(土)

参加者15名。当日は好天に恵まれ絶好の紅葉狩りとなりました。

けいはんな記念公園は、その名の通り、けいはんな学研都市(正式名称:関西文化研究都市)の建設を記念して、1955年に開園しました。関西文化学術研究都市建設法に基づき、建設・整備を進めているサイエンスシティです。東の「つくば研究学園都市」」とともに国家プロジェクトに位置付けられています。

公園内にある日本庭園「水景園」の小径を行くと紅葉谷があり、赤く染まった紅葉と小滝の取り合わせが美しく、木漏れ日に透ける紅葉も綺麗でした。また高さ10mあるという観月橋から見下ろす景色も素晴らしく、上からと下からの景色を楽しめました。

金・土・日・祝日には、紅葉ライトアップもしているとのことで、今度は夜に行ってみたいですが・・・

第29回「中山寺拝観&荒牧バラ公園(伊丹市)見学 2025年10月30日(木)

集合場所・時間:阪急宝塚線/中山観音駅 北改札口前12:30

散策コース:歩行距離 約6km(平坦)阪急/中山観音駅~中山寺拝観(12:30~13:20)~JR中山寺駅~荒牧バラ公園(14:10~15:10)~同園バス停ーバスー阪急/伊丹駅(15:50)~伊丹酒造り通り~JR伊丹駅(16:20)解散

参加者18名。当日は快晴(21℃)絶好のウォーキング日和でした。

まず、西国二十四番札所の中山寺を小一時間自由参拝、絵馬堂からは甲山の美しい山容を見ることができました。次は約3Kmのウォーキングで荒牧バラ公園に到着。同園は約250種、1万本のバラを鑑賞する予定であったが、残念ながら当日は例年より見頃が10日早く2分程度の開花でした。同園のバラは一見の価値あり、機会があれば一度訪ねてみてください。

問い合わせ先:伊丹市立みどりプラザ TEL:072-772-7696

バス便:JR伊丹駅、阪急伊丹駅より、荒牧バラ公園行きへ。

第28回「崇禅寺拝観&城北菖蒲園/花菖蒲観賞」

2025年6月5日(木)

散策コース:阪急/崇禅寺駅(13:00)~崇禅寺~法華寺~<淀川堤北上>~城北菖蒲園(花菖蒲観賞)~城北公園前バス停(16:20)解散 歩行距離:約6㎞(平坦)参加者13名。

当日は快晴(27℃)心地良い風があり快適なハイキングでした。まず、細川家の菩提寺崇禅寺を訪ね、細川ガラシャのお墓参りをした。次は法華寺(摂津の国分尼寺)、それから淀川堤に上がり清風に吹かれながら約50分北上して城北菖蒲園に到着。

園内は約250品種、約13,,000株の花菖蒲が見頃で彩り豊かな花々に魅了させられた。同園は開演期間約1ケ月であるが、1年間徹底的な栽培管理を行い毎年見事な花を咲かせています。皆さん、是非一度同園を訪ねてみて下さい。

開演期間:5月下旬~6月中旬、観賞に際しては、開園、見頃時期を下記菖蒲園事務所に確認下さい。電話番号:06-6928-0005(JR大阪駅から大阪シティバスの便が多数あります)

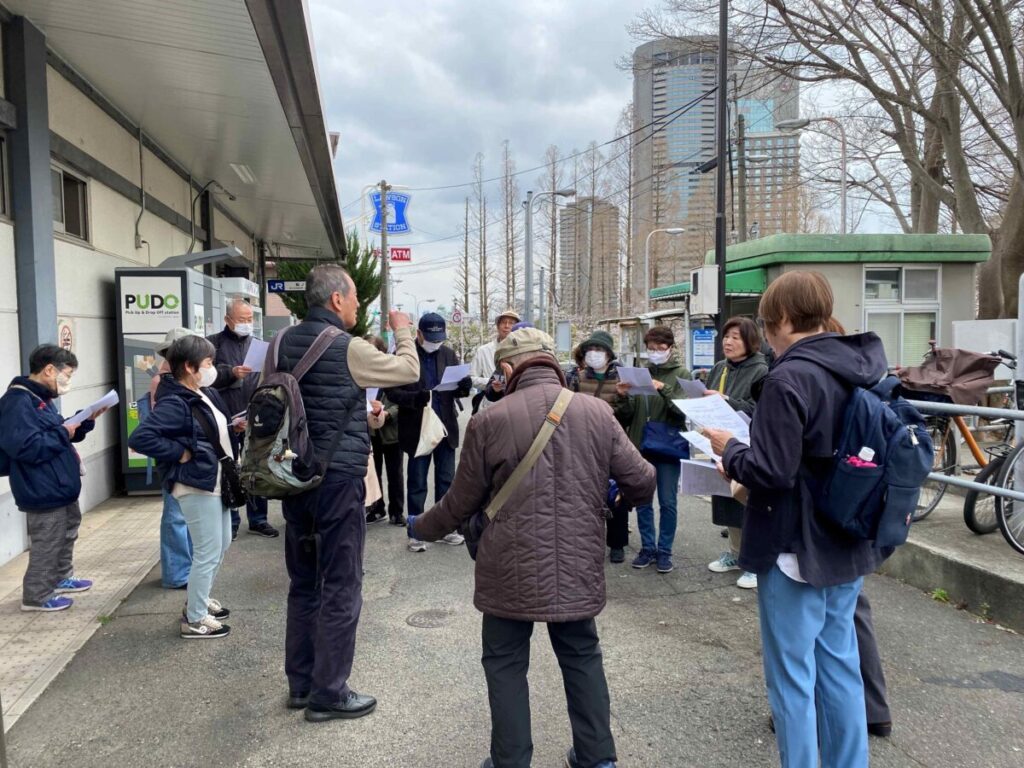

第27回「大阪市内散策 ~花見&藤田美術館を訪ねる~」

2025年4月1日(火)

当日は花見しながら歩くにはちょうど良い日和で、参加者は過去最高の22名。JR桜ノ宮駅で集合、 桜之宮公園~大長寺~藤田美術館~大阪城公園~JR森ノ宮駅までのルートで歩きました。

桜は全般的には5~6分咲き。大川沿いはまだ少し、藤田邸跡公園は結構咲いており、雪柳が満開、梅の花がまだ残っていました。大阪城公園もあと少し、ここは桃の花が満開、赤っぽい桃色(?)が鮮やかでした。藤田美術館は藤田邸の跡地にあり、藤田傳三郎とその息子たちによるコレクションを所蔵、展示。特に茶道具が多いと感じた。明治維新後の文化財の海外流出を憂いて、自身で買い集めるようになったとか、これもその表れか・・・。とにかく充実の一日。家に帰って歩数計をみたら、15,000歩以上歩いていました。

第26回「松花堂庭園(八幡市)見学&椿の花鑑賞」を実施しました。2025年2月6日(木)

大寒波の影響で、日本列島は広く氷点下で厳しい冷え込みで、中止の連絡が入ると思いきや、当日は1名の欠席のみで18名が参加。予想よりお天気も良く、松花堂庭園~洞ケ峠~円福寺~福禄谷を巡り京阪樟葉駅前で解散、有志で軽く打ち上げをして帰りました。

ところで、松花堂って何だ?と思っている方、実は人の名前(姓)でした。石清水八幡宮の山中の瀧本坊の住職・松花堂昭乗のお墓がここにあるという。昭乗は書画、茶道、作庭など多方面に才能を発揮した江戸時代屈指の文化人とのこと。松花堂弁当との関係は、農家が使っていた十字に仕切った箱を、昭乗が煙草盆や絵の具箱として使用、昭和に入ってから料亭「吉兆」の創始者が料理の器として利用し始めたからとのこと。

第25回 「箕面滝道めぐり&紅葉狩り」を実施しました。

2024年12月4日(水)

第25回~箕面滝道めぐり&紅葉狩り~を次の通り実施しました。

実施日:12月4日(水)参加者14名

散策コース:歩行距離 約6Km(高低差約60m)

阪急箕面駅(13:20)~一の橋~ 龍安寺~箕面大滝~ 阪急・箕面駅

(16:20)解散

当日は好天に恵まれ絶好の紅葉狩りでした。

第24回「芦屋地区の古墳&モダン建築を訪ねる」

2024年10月6日(日)快晴

今回は同好会として初めて兵庫県(芦屋市)の散策でした。

散策コ-ス:歩行距離約5km (高低差約60m)

阪神・打出駅(13:20)~親王寺~金津山古墳~阿保親王塚古墳~ヨドコウ迎賓館~JR芦屋駅(16:10)解散

阿保(アボ)親王塚古墳:古墳時代中期(5C)のものですが、芦屋に所縁のある同親王の墓として宮内庁が治定。阿保親王(792~842年):第51代平城天皇の第一皇子、美男で有名な在原業平の父

ヨドコウ迎賓館(旧山邑家住宅、重要文化財):アメリカの有名な建築家フランク・ロイド・ライト原設計、同氏の愛弟子、遠藤新の実施設計で1924年竣工。外装、内装及びバルコニーからの眺望は素晴らしい。「百聞は一見に如かず」是非一度訪ねてみて下さい。

開館日:水・土・日曜日と祝日(TEL:0797-38-1720)

(番外)大坂まち歩きの会「納涼落語会」を開催

2024年8月31日(土)

8月31日、大型台風が近づいて来ている中でしたが、天満の繁昌亭に行ってきました。繁昌亭も朝席と夜席は中止になりましたが、我々の昼席だけは開催されました。開催決定は当日の11時だったので、連絡等にバタバタしましたが、参加者17名(当日キャンセル3名)で、落語を楽しみました。

雨も降らず、台風はどこに行ったのかしらと思える天候で、まち歩きもできそうでしたが、涼しい劇場で大いに笑ってきました。

第23回「行基菩薩ゆかりの土塔&多治速比売神社(観梅)を訪ねる」2024年3月3日(日)

散策コース:南海なんば駅(12:04)— 鉄道— 泉北高速鉄道/深井駅( 12:30) ~ 土塔 ~ 深井駅(13:30)— 鉄道— 泉ケ丘駅(13:50)~多治速比売神社~ (観梅14:30~15:40)~宮山台~バス~泉ケ丘駅(16: 30頃)解散 歩行距離 約6Km(高低差30m)参加者:18名

行基が建立した堺市大野寺の土塔は、土と瓦でできた1辺が50m以上のピラミッド型の巨大な塔でした。当時、民衆の力(知識)を結集して築造されたとか、すごいなあーと・・・。多治速比売神社の梅林は満開を少し過ぎていましたが、自然に恵まれた壮大な景色で観梅を楽しみました。

第22回「摂津・三島地区の大王級の陵墓を巡る」

2024年1月14日(日)

散策コース:JR総持寺駅~総持寺(西国二十二番札所)~太田茶臼山古墳~今城塚古墳、同古代歴史館 — バス — JR山高槻駅

歩行距離 約7Km(高低差若干)、参加者:19名

今城塚古墳は、こんなところに古墳が?というような住宅街の中にあります。公園として整備されており、散歩にも、子どもたちが走り回るにも良さそうです。隣接している古代歴史館に多数のハニワ、説明板がわかりやすく展示してあり、しかも入館料が無料で、高槻市ってお金持ちだなあ・・・と。

第21回「京都・山科の毘沙門堂の紅葉狩り&琵琶湖疏水を行く」

2023年11月23日(木・祝)

散策コ-ス:JR山科駅~ 毘沙門堂門跡~<琵琶湖疏水>~天智天皇陵~ <旧東海道>~JR山科駅 歩行距離:約6km(高低差20m)参加者:18名

晴天の中、JR山科駅から毘沙門堂門跡へ、紅葉を満喫したあと又紅葉を見ながら琵琶湖疏水を歩き天智天皇陵を参拝、旧東海道を歩きJR山科駅へ。毘沙門堂はもともと京都御所北詰にあり出雲寺と呼ばれていましたが、戦乱や焼失などを乗り越え、後に現在の地山科に寛文五年に再建され、後西天皇の皇子・公弁法親王が入寺されたことにより門跡寺院となった。本堂や唐門など歴史的な建物があり桜や紅葉の名所として知られており、今回は紅葉を堪能しました。

第20回「大阪二低山( 茶臼山、御勝山)登頂&天王寺地区散策」

2023年9月26日(火)

散策コ-ス:大阪メトロ・天王寺駅 ~ 慶沢園 ~ 茶臼山(26m)~四天王寺・西門 ~ 御勝山古墳(13m)~ つるのはし跡 ~ 御幸森神社~JR・鶴橋駅 歩行距離:約6km(高低差20m)

大阪の二低山(茶臼山、御勝山)を登頂し、天王寺区の遺跡を巡り最後に鶴橋の名前の発祥となったつるのはし跡を見学しました。

最後の締めは、やっぱり韓国焼肉とビールで・・・

(参加者:14名)